消费者自陷风险,平台不承担赔偿责任|得法案例

得法案例是得法基于办案经验出品的系列专业文章。

作为提供批量化法律服务的科技公司,得法年均运营数万起案件,从批量中精选典型,从个案解读延伸至共性问题,这些案例呈现各领域批量案件的典型争议焦点、裁判要点及解决思路。

期待与广大法律同行分享得法案例,为企业在相似法律问题的解决中提供灵感。

一、案情简介

2021年9月19日,被告马某在某二手交易app发布一部九九新美版无锁512G某品牌手机,价格为1300元,原告看到该商品后通过该某二手交易app与被告马某聊天,后又添加了被告马某微信号进行沟通,被告马某表示该手机通过该app交易的售价为2800元,需私下交易才能以1300元的价格出售。经过沟通,被告马某将该手机在该app上的价格改为0.01元让原告拍下,原告又通过支付宝向被告马某转账1300元。但被告马某至今未履行承诺发货,原告要求退款时,被告马某也只是将订单价格0.01元退还原告,对转账支付的1300元未予退还。于是原告以被告该app公司提供的“安心购”服务要求该app公司先行赔付,但因原告不符合条件,该app公司未予赔付。原告遂向法院提起诉讼。

二、裁判要旨

本案属于信息网络买卖合同纠纷。

首先,关于被告马某是否应当向原告退还商品价款1300元并按不发货或假一赔百的标准向原告赔偿13万元的问题,法院认为:原告向被告马某购买商品并按照约定支付了价款1300元,被告马某未按照约定履行交货义务,其行为已经构成违约,故原告要求被告马某退还商品价款1300元,有事实和法律依据,法院予以支持。原告在与被告马某的交易中,明知其通过二手交易app正常交易需按2800元的价格出售,仍同意以1300元的明显不合理低价私下交易,且原告的聊天记录表明其明知私下交易有被骗风险故反复询问被告马某能否假一赔三、假一赔十、假一赔百,原告对于损害的发生自身有重大过失。被告马某利用邮购销售骗取价款而不提供商品,构成对消费者的欺诈。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条第一款“经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍”的规定,法院酌情认定被告马某按照商品价款的三倍即3900元向原告进行赔偿。

关于被告该app公司是否应当与被告马某承担连带责任的问题,法院认为:被告该app公司在交易过程中明确提醒原告不要直接转账,避免钱转过去但不发货的情况,且按照原告的要求向原告提供了被告马某的注册信息,其已经尽到审核及安全保障义务。原告称被告该app公司知道或者应当知道“九九新美版无锁某品牌手机”标1300元的明显低价显然具有价格欺诈的潜在风险,表明原告作为完全民事行为能力人,对涉案商品价格具有欺诈的潜在风险是明知的,原告与被告马某的聊天记录也表明原告明知有被骗风险,但仍在该二手交易app予以提醒后选择以绕过该app订单正常支付的方式另行转账支付,导致该订单不满足安心购的赔付条件,原告对于损害的发生应自我警醒而不是一味追究他方的责任。依据《中华人民共和国电子商务法》第三十八条第一款规定:“电子商务平台经营者知道或者应当知道平台内经营者销售的商品或者提供的服务不符合保障人身、财产安全的要求,或者有其他侵害消费者合法权益行为,未采取必要措施的,依法与该平台内经营者承担连带责任。”原告要求被告该app公司对被告马某承担连带责任的诉请,无事实和法律依据,法院不予支持。

三、案件评析

本案涉及消费者自陷风险问题,原告作为完全民事行为能力人,对涉案商品价格具有欺诈的潜在风险是明知的,也是在明知私下交易有被骗风险的情况下,反复询问被告马某能否假一赔三、假一赔十、假一赔百,并最终同意以明显不合理的低价与被告进行私下交易,因此法院认定原告对于损害的发生自身就存在重大过失。

之所以将本案作为典型案例评析,也是基于二手交易平台自身的特殊性。根据《电子商务法》第9条:“本法所称电子商务经营者,是指通过互联网等信息网络从事销售商品或者提供服务的经营活动的自然人、法人和非法人组织,包括电子商务平台经营者、平台内经营者以及通过自建网站、其他网络服务销售商品或者提供服务的电子商务经营者。”第27条第2款:“电子商务平台经营者为进入平台销售商品或者提供服务的非经营用户提供服务,应当遵守本节有关规定。”我方认为,该app的基本属性为闲置二手物品非经营交易平台,提供的是基于买卖双方民事交易关系的闲置二手物品分享社区服务,该app上的卖家更多也是在进行闲置二手物品的交换、共享,这就区别于一般的电子商务平台经营者,也因此其所需遵循的法律规范应主要是民法典中的买卖合同与侵权编、禁限售、网络安全法、数据安全法以及网络内容生态治理、知识产权等有关规范,而非《电子商务法》。

原告依据《电子商务法》第38条规定:“电子商务平台经营者知道或者应当知道平台内经营者销售的商品或者提供的服务不符合保障人身、财产安全的要求,或者有其他侵害消费者合法权益行为,未采取必要措施的,依法与该平台内经营者承担连带责任。对关系消费者生命健康的商品或者服务,电子商务平台经营者对平台内经营者的资质资格未尽到审核义务,或者对消费者未尽到安全保障义务,造成消费者损害的,依法承担相应的责任。”主张该app公司知道或者应当知道商品标明显低价显然具有价格欺诈的潜在风险,未采取任何必要措施;也未在交易后采取必要措施保障平台内交易资金的安全;同时对原告未履行安全保障义务,造成原告损害,故应当依法承担连带赔偿责任。原告对于电商法的法条援引,一方面是对法律法规错误的适用,另一方面也是对该法条的扩大解释,片面加重了电子商务平台经营者的注意、审核义务及安全保障义务。法院在此也认为原告对于损害的发生应自我警醒而不是一味追究他方的责任,该app公司在交易过程中明确提醒原告不要直接转账,避免钱转过去但不发货的情况,且按照原告要求向原告提供了被告马某的注册信息,已经尽到了审核及安全保障义务。

>> 相关法律法规

《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十四条、第五十五条。

《中华人民共和国电子商务法》第二十七条、第三十八条。

声明:本案例仅供交流参考,不代表上海百事通法务信息技术有限公司对有关问题的法律意见。案例中适用的法律为案件审理时的法律法规。任何仅依照本案例的全部或部分内容而做出的作为和不作为决定及因此造成的后果由行为人自行负责。

-End -

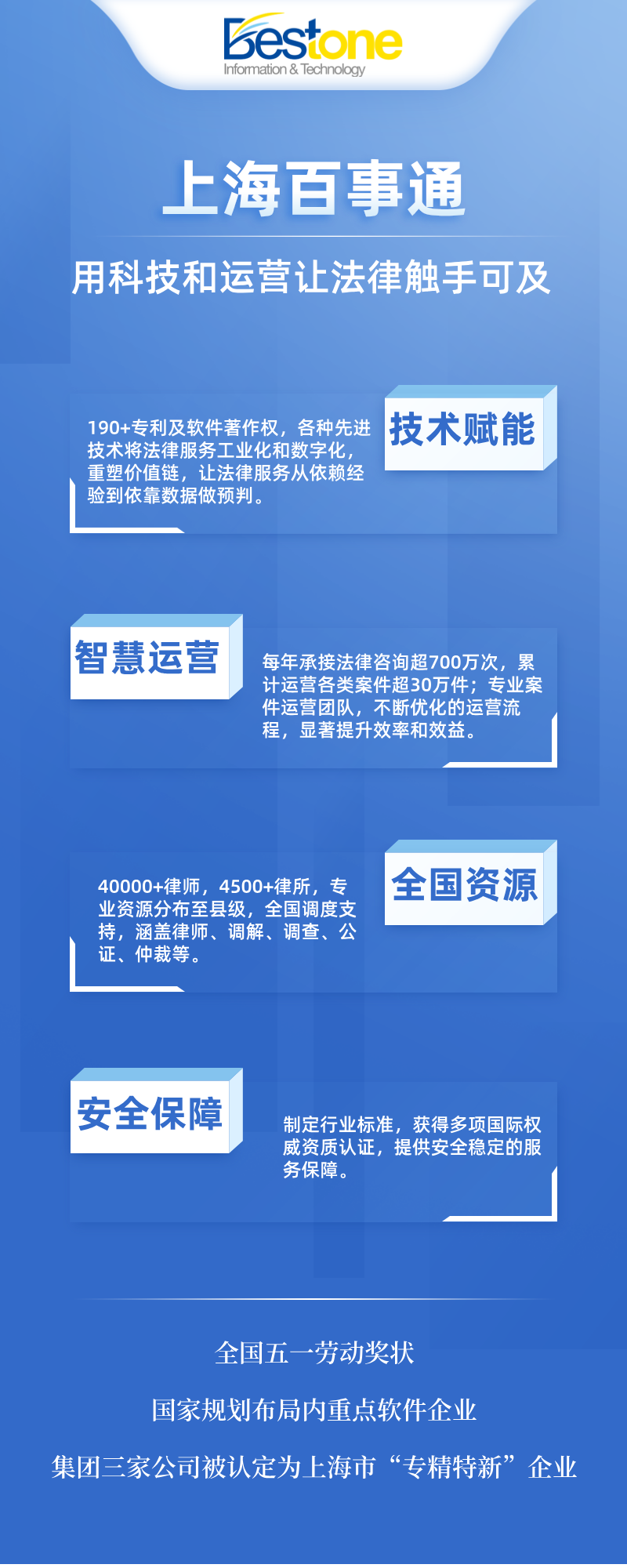

来源:百事通法务